LE DEVOIR D'ASSISTANCE-1989-11-03

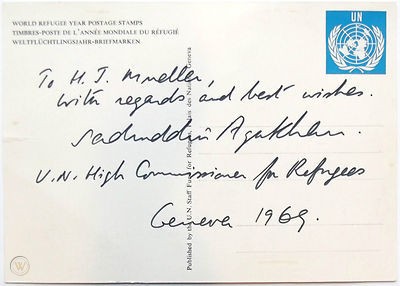

Coordinateur pour les Nations Unies de l'aide humanitaire et économique en Afghanistan depuis mai 1988. Consultant spécial et chargé de mission auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies depuis 1978. Rapporteur de la Commission des droits de l'Homme des Nations Unies sur les questions des personnes déplacées (1981). Haut Commissaire adjoint (1962-1965) puis Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (1965-1977).

*Grand reporter. Collabore, notamment, à Paris Match. Le Point, Le Monde, Géo, Epoca, Corriere della sera, El Pais. Miami Heraid, La Tribune de Genève.

Isabelle Dillmann - Depuis une vingtaine d'années, la multiplication des conflits périphériques en Asie, en Afrique, mais aussi au Proche-Orient, a porté le problème des réfugiés sur le devant de la scène. Gouvernements, structures internationales, organisations humanitaires et médias se sont préoccupés de cette douloureuse question. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'un réfugié en 1990?

Sadruddin Aga Khan - Un réfugié, aujourd'hui, est une personne qui ne veut plus, ou qui ne peut plus, vivre chez elle... C'est la définition la plus simple. Si l'on s'en tient aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, chacun devrait être libre de vivre en paix chez lui. Bien entendu, tel n'est pas toujours le cas. Souvent, les gens sont contraints de couper les ponts, de s'en aller, pour des raisons diverses, d'ordre politique, économique ou même écologique. C'est un phénomène qui se développe sans cesse dans les pays du tiers monde. On a surtout parlé de la famine en Éthiopie ou au Soudan; de la désertification du Sahel, de la destruction de la forêt amazonienne... Cela dit, le réfugié peut aussi être un migrant qui, après avoir quitté son pays pour améliorer la qualité de sa vie, perd son emploi dans le pays d'accueil et n'est plus en mesure de rentrer chez lui. C'est parfois le cas de certains Maghrébins, Pakistanais, Turcs... Il existe, vous le voyez, plusieurs types de déracinés.

I. D. - Quels que soient les motifs de leur départ, ils sont 15 millions dans le monde...

S. A. K. - Ce chiffre est celui des réfugiés qui dépendent du HCR, c'est-à-dire de ceux qui ont demandé l'asile politique dans un pays tiers. Mais il peut aussi s'agir de personnes déracinées à l'intérieur de leur propre pays ou qui sont établies de part et d'autre de certaines frontières : on observe cette situation dans le sud-est asiatique, notamment en Thaïlande et pour quelques groupes Khmers. Le HCR a affaire à des demandeurs d'asile qui se trouvent dans un pays autre que le leur et qui ne sont plus en mesure de solliciter la protection des autorités dont ils dépendaient initialement. La responsabilité du Haut Commissariat est alors double : il doit, d'une part, leur garantir une protection internationale contre tout refoulement, traitement arbitraire, emprisonnement, impossibilité d'accéder à la justice et, d'autre part, si nécessaire, leur fournir une assistance matérielle.

I. D. - Au-delà des cas de force majeure, des conflits dont nous avons parlé il y a un instant, quels sont les facteurs qui ont favorisé ces exodes de population?

S. A. K. - Tout d'abord, je crois que les dimensions de la planète se sont réduites depuis que le transport aérien permet de voyager facilement sur de longues distances. Cette évolution a eu deux conséquences importantes. Premièrement, les frontières sont désormais plus perméables; deuxièmement, le tourisme s'est considérablement développé dans les pays les plus pauvres, qui sont souvent les plus beaux. L'Afrique, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique latine, les Caraïbes, sont des lieux de vacances privilégiés. Les gens riches y vont pour faire de la planche à voile et se dorer au soleil, dans des hôtels qui sont conçus exclusivement pour la clientèle étrangère. C'est un appât pour les populations locales, qui cherchent à aller dans les régions d'où les touristes viennent. Un autre facteur est venu renforcer la plus grande facilité de déplacement : la diffusion de l'information. Maintenant, les gens savent ce'qui se passe ailleurs; ils peuvent comparer.

I. D. - Il est bien souvent difficile de distinguer précisément réfugiés politiques et réfugiés économiques. Comment expliquer qu'au HCR, on se refuse encore à parler des seconds?

S. A. K. - Le Haut Commissariat traverse une période très difficile. Il manque cruellement d'argent pour financer ses programmes. C'est pourquoi il essaie de circonscrire son action au profit des réfugiés qui relèvent de son mandat, en définissant de façon stricte ceux dont il est censé s'occuper en priorité.

I. D. - Cette crise est-elle financière ou politique?

S.A. K. - Elle présente plusieurs aspects. On ne peut nier l'existence, dans le passé, d'un malaise à l'intérieur de la maison, qui a peut-être précipité le départ de l'ex-haut commissaire, M. Hocké. Cela dit, si la situation financière du HCR est grave, c'est que la gestion des programmes a sans doute gonflé les responsabilités opérationnelles du Bureau. La multiplication du nombre des fonctionnaires, en particulier sur le terrain, a provoqué un accroissement massif des coûts administratifs. Les gouvernements payeurs se sont donc demandé si le HCR n'aurait pas dû déléguer davantage à ses partenaires classiques : les sociétés de Croix-Rouge et la Ligue des Croissants Rouges, les organisations non gouvernementales ou même les autorités locales. Au départ, peut-être par manque de prévoyance, le HCR a trop rapidement accepté des responsabilités énormes. Et il s'est logiquement trouvé, tout d'un coup, face à une tâche qui dépassait ses moyens.

I. D. - N'observe-t-on pas, également, une certaine lassitude des États occidentaux à l'égard de l'action humanitaire?

S. A. K. - Oui. Vous avez tout à fait raison. Les nantis éprouvent, je crois, moins de compassion que par le passé. Peut-être sont-ils plus durs parce qu'ils sont matraqués par un très grand nombre de demandes, chaque année. Ce qui est certain, c'est que les États sont avant tout intéressés par ce qui se passe chez eux. Lorsque des quantités de gens débarquent sur leur territoire, bouleversent le marché du travail, l'économie du pays ou sa structure sociale, on assiste à des réactions parfois désagréables. C'est ce qui se passe en France avec le problème de l'immigration.

I. D. - Est-il vrai que les Étais d'accueil sélectionnent leurs réfugiés selon des critères politiques, stratégiques ou sociologiques?

58

S.A. K. - C'est en partie exact. Lors des premiers exodes de réfugiés cubains, de nombreux pays en quête de ressources humaines ont envoyé sur place des missions d'experts pour interroger les candidats au départ. Les Australiens, entre autres, ont annoncé qu'ils accepteraient un quota important de réfugiés cubains. Mais lorsqu'ils se sont aperçus qu'une très grande partie des postulants étaient noirs, ils ont fait marche arrière pour éviter un problème racial. En fait, les États sont avant tout réalistes; ils ne sont pas toujours exclusivement préoccupés par les considérations humanitaires.

I. D. - Les pays développés ne sont pas seuls en cause. Vous vous êtes révolté, il n'y a pas si longtemps, contre les propos et les actions du Premier ministre de Malaisie, en affirmant que la première réponse à la crise des réfugiés est la compassion (1)...

S.A. K. - Sans la compassion et sans le droit d'asile, il n'y a pas de travail pour les réfugiés. A partir du moment où on ne les laisse pas entrer, on ne peut pas les aider. Ce qui m'a dérangé dans ce cas précis, c'est un vocabulaire un peu maladroit. Il fallait réagir. L'indifférence est la pire chose. J'ai répondu au Premier ministre malaisien en citant le Coran : Lorsque des gens sont déracinés et arrivent chez vous, vous avez la responsabilité et l'obligation morale de leur porter assistance et de trouver une solution à leur problème . C'est une sourate très connue, qui fonde la tradition d'hospitalité musulmane.

Mais je n'en suis pas moins conscient des difficultés ainsi créées pour les pays d'accueil; je ne les minimise absolument pas.

I. D. - Iriez-vous jusqu'à dire que ces pays sont néanmoins coupables?

S. A. K. - Je ne pense pas que l'on puisse raisonner en termes de culpabilité. La situation actuelle provient du fait que, malheureusement, un immense écart existe encore entre le revenu annuel moyen des gens dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord. C'est tout le problème Nord-Sud que l'on a complètement occulté, ces derniers temps, en raison des réformes extraordinaires de Gorbatchev, de la Pérestroïka, des événements de l'Europe de l'Est. Finalement, l'Afrique et les pays les plus pauvres sont marginalisés. Or, c'est de ces pays-là que viennent les réfugiés; et ils continueront de venir tant que l'on n'aura pas résolu globalement le problème du niveau de

vie du Sud par rapport au Nord.

I. D. - Ce rééquilibrage ne se fera pas du jour au lendemain. En attendant d'avoir significativement progressé dans cette voie, que faut-il faire?

S.A. K. - Il faut essayer de consolider et de développer le système qui a été péniblement construit. Il y a longtemps déjà, les pays membres du Comité exécutif du HCR et l'Assemblée générale de l'ONU ont décidé que le problème des réfugiés était un problème international, qu'il fallait donc partager ce fardeau. J'ajoute, à ce propos, que les réfugiés ne représentent pas uniquement une charge : ils ont des ressources extraordinaires; ils ont souvent apporté, en plus de la main-d'oeuvre, la diversité culturelle, artistique, intellectuelle dans de nombreux pays. En Amérique, par exemple, les gens qui ont fui les persécutions nazies sont souvent devenus les fers de lance d'un esprit de découverte scientifique, artistique, culturel, financier... Ils ont construit une nouvelle élite. Plus récemment, une certaine diaspora afghane s'est, elle aussi, remarquablement implantée en Europe ou en Californie. Sans parler des Iraniens, des Libanais... Chacun sait que les pays européens utilisent des travailleurs étrangers dont leurs économies pourraient difficilement se passer. Quoi qu'il en soit, il faut que de nouveaux États viennent contribuer aux efforts du Comité exécutif du HCR. Certains pays, en effet, n'ont peut-être pas entièrement compris le système; ou ils ont délibérément décidé de se tenir à l'écart parce qu'ils craignent les obligations liées à une participation à ce système. Il existe des pays en voie de développement qui ne sont pas pauvres et qui pourraient faire plus, notamment certains pays arabes. Si ceux-ci ne s'engagent pas davantage, c'est qu'ils sont très préoccupés par le sort des réfugiés palestiniens et qu'ils ne veulent pas donner l'impression de favoriser l'installation de réfugiés au détriment de leurs frères palestiniens. Cette remarque débouche d'ailleurs sur un autre problème, qui est peut-être le plus décisif : les pays qui assurent cette coopération humanitaire internationale en faveur des réfugiés se penchent sur les conséquences et non sur les causes du phénomène : ils veulent savoir combien il y a de réfugiés dans les camps, où ils souhaitent aller; mais, en revanche, ils ne s'interrogent que trop rarement sur les véritables causes de leur déracinement. Or c'est cela qui importe. C'est sur ce point précis que les pays peuvent agir le mieux.

I. D. - Ne craignez-vous pas qu'une telle approche ne provoque des ingérences multiples dans la politique des États?

S.A. K. - Non, elle permettrait simplement de faire un inventaire préventif et d'essayer de circonscrire le problème en le régionalisant. Il faudrait tenter de comprendre, région par région, les raisons pour lesquelles les gens souhaitent partir. S'agit-il d'un problème de guerre civile, de persécution ou, au contraire, de famine, de déforestation, de manque de travail sur place? On pourrait alors, peut-être, venir en aide à ces populations dans leurs villages, les encourager à demeurer dans leur pays et dans leurs régions avant qu'ils n'arrivent tout d'un coup dans les pays voisins ou sur un autre continent.

I. D. - Cette méthode est inapplicable dans l'hypothèse de conflits armés !

S.A. K. - C'est, effectivement, un autre cas de Figure. Pour certains conflits, la communauté internationale n'a aucun moyen d'action.--Pour d'autres, les mécanismes de prévention du Conseil de Sécurité de l'ONU, des organisations régionales, les bons offices du Secrétaire général ont donné des résultats intéressants. Évidemment, pour l'Iran et l'Irak, l'Afghanistan, la Tchécoslovaquie en 1968 ou la Hongrie en 1956, on n'a rien pu faire.

I. D. - Vous dénoncez, en fait, les faiblesses des États qui ne pratiquent aucune prévention, qui gèrent des situations d'urgence en l'absence de politique à long terme...

S.A. K. - Absolument ! C'est ce que les Américains appellent la politique de bandage : on pose de petits pansements ponctuels pour éviter le pire. Mais on ne s'intéresse jamais véritablement au corps lui-même. Les gouvernements savent, au fond, ce qu'il faut faire; hélas, ils ne veulent pas s'engager. Finalement, les États, en général, sont assez égoïstes. Les grands mouvements de solidarité sont déclenchés, grâce aux médias, par l'opinion publique. Mais les États eux-mêmes, les gouvernements, sont rarement les premiers à se porter volontaires.

I. D. - Les ONG font-elles preuve de plus d'efficacité?

S.A. K. - Il existe, aujourd''hui, un vaste réseau d'organisations très compétentes, qui travaillent souvent avec des partenaires, sur place. Elles ont toutes leurs spécificités. Certaines s'occupent des Indiens Yanomamis de l'Amazonie, d'autres des populations indigènes de l'Amérique du Nord; d'autres encore des réfugiés russes ou vietnamiens. Parfois, il y en a même trop. Elles font souvent double emploi et se mettent mutuellement des bâtons dans les roues. On assiste alors à une véritable compétition humanitaire dont nombre d'experts se sont émus.

Bernard Kouchner, par exemple, a fort bien stigmatisé le charity business .

I. D. - Certains États refusent-ils l'aide humanitaire

S.A. K. - Non. Le plus souvent, ils la négocient. Quelques-uns, parfois, hésitent à admettre la réalité des problèmes humanitaires, par peur de perdre la face; ils ne veulent pas reconnaître qu'ils n'ont pas su juguler ces difficultés à temps. Ce fut le cas pour certaines famines face auxquelles le gouvernement en place affirmait : ce n'est pas aussi grave que la presse le dit . On minimisait; on rejetait ce qui pouvait ressembler à un constat d'échec dans la gestion nationale. Mais cette réaction tend à disparaître grâce aux médias. Il est de plus en plus difficile de fermer la porte et de déclarer que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Avec les journalistes, les antennes paraboliques, les satellites, on ne peut plus cacher les choses.

I. D. - N'êtes-vous pas souvent découragé lorsque vous faites le bilan des actions menées en faveur des réfugiés?

S. A.K. - Par nature, je ne suis pas pessimiste. J'ai toujours eu le sentiment que si l'on ne baissait pas les bras et si l'on n'était pas coupable d'indifférence, on pouvait toujours améliorer la situation. Ce qui m'attriste le plus, c'est de constater que les dirigeants, soit explicitement, soit implicitement, ont tendance à ne pas attacher suffisamment d'importance aux racines du phénomène. Je le répète : tant qu'ils ne feront pas cette démarche, on ne pourra que continuer à se lamenter.

I. D. - Avec le recul du temps, comment percevez-vous l'évolution du problème des réfugiés?

S.A. K. - Dans les années d'après-guerre, avant que je ne sois Haut Commissaire, on observait essentiellement deux mouvements : de l'Est vers l'Ouest; et, ensuite, des pays de premier asile d'Europe occidentale vers l'Australie, les Etats-Unis ou le Canada. La solution passait donc, le plus souvent, par la réinstallation dans les pays d'outre-mer qui avaient besoin de bras pour assurer leur croissance. Ces pays ne connaissaient pas de difficultés économiques comparables à celles d'aujourd'hui, et ils avaient besoin de ressources humaines. Lorsque j'ai pris mes fonctions, le problème a évolué : il s'est intégré à celui du tiers monde. Il est évident qu'on ne pouvait pas facilement réinstaller des Angolais, des Mozambicains, des Guinéens ou des Biafrais en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Ces pays n'auraient pas été en mesure d'assimiler de tels réfugiés, pour la plupart agriculteurs. Ces exilés représentaient souvent les éléments les plus démunis de la société de leur pays, ils n'étaient pas des intellectuels, des politiques mais des innocents déracinés par un conflit, qu'il fallait réinsérer localement. Ce qu'ils voulaient, c'étaient des terres, des semences, la construction de villages, une certaine scolarisation pour les enfants en attendant de pouvoir rentrer chez eux. C'est ce que nous avons tenté de réaliser en deux étapes : l'installation locale puis le rapatriement librement consenti. Quant à ces deux dernières décennies, elles ont ouvert une phase d'exode de masse qui a commencé en 1971 avec le Bangladesh, la guerre civile au Soudan, la guerre à Chypre, le départ des Asiatiques d'Ouganda expulsés par Idi Amin, l'Indochine et surtout l'Afghanistan. Au fur et à mesure que le problème prenait de l'ampleur dans les pays du tiers monde, il diminuait en Europe où, finalement, depuis Prague en 1968, il n'y a plus d'exodes soudains : le dernier mouvement a été celui des Polonais qui ont déferlé en Suède, au Danemark, en Allemagne, en France lors de la grande crise économique dont est sorti Solidarnosc. Aujourd'hui, pour la plupart, ces gens sont rentrés chez eux.

I. D. - Il était plus facile, pour les pays occidentaux, d'accueillir des Polonais, des Roumains ou des Tchèques que des Asiatiques ou des Africains. Il y a là un facteur culturel qui ne fait l'affaire ni des réfugiés ni des pays d'accueil...

S. A. K. - La France a été très généreuse pour les réfugiés asiatiques. Chaque pays décide de son quota. Ce sont les Etats-Unis qui offrent la plus grande capacité d'accueil en termes globaux. Si l'on rapporte les statistiques à la population locale, ce sont probablement les pays nordiques qui étaient le plus largement ouverts.

I. D. - Permettez-moi de vous poser une question plus spécifiquement liée à votre mission actuelle. Quelle est, aujourd'hui, la situation des 5 millions de réfugiés afghans ?

S.A. K. - En plus des réfugiés, il y a beaucoup de déracinés et de personnes déplacées à l'intérieur de l'Afghanistan. Ceux qui ont franchi les frontières représentent un fardeau énorme pour les pays voisins, surtout le Pakistan. La présence de ces réfugiés, depuis dix ans, a beaucoup déstabilisé ce pays. Bien qu'aidé financièrement par la communauté internationale, le Pakistan doit affronter des problèmes de sécurité, de trafic d'armes, de drogue qui n'existaient pas auparavant. Le premier ministre, Benazir Bhutto, est bien consciente de cela : à cause de la guerre en Afghanistan, de très nombreux Pakistanais sont devenus les esclaves de la drogue. De surcroît, une certaine xénophobie se développe dans le pays. Les Afghans voudraient rentrer chez eux et les Pakistanais voudraient les voir partir dans la dignité et la sécurité. Bien entendu, l'Afghanistan lui-même est en proie à des difficultés majeures, puisque certaines régions sont désormais totalement dépourvues de ressources humaines. L'agriculture est paralysée; il y a des millions de mines; les canalisations ne sont pas entretenues; il y a une dégradation terrible des infrastructures. Il est donc essentiel de créer les conditions qui permettront aux gens de rentrer : il faut sceller la paix, élaborer une solution politique, car il n'y a pas de solution militaire au conflit actuel. Depuis plus d'un an, nous avons développé la présence de l'ONU sur le terrain à travers une centaine de projets qui concernent l'alimentation, l'agriculture, la santé, l'éducation, l'infrastructure, le déminage, l'assistance aux handicapés de guerre... Nous avons ouvert des bureaux dans plusieurs provinces; nous avons également stocké à la frontière énormément de ressources alimentaires, des semences, des engrais qui vont être distribués dans les vallées où les réfugiés vont rentrer. Mais tout cela fonctionne encore lentement en raison de l'instabilité de la situation dans certaines régions. Nous avons envoyé plusieurs missions sur place qui doivent traiter avec une multiplicité d'interlocuteurs : le gouvernement, la Résistance à Peshawar, les commandants de région à l'intérieur, souvent divisés entre eux. Cette manière de faire est réellement inédite; l'ONU n'a jamais fait cela.

I. D. - Pourquoi les réfugiés sont-ils partout parqués dans des camps? N'y a-t-il donc aucune autre solution?

S.A. K. - L'idée est née en Europe après les deux guerres mondiales. Il était nécessaire de disposer d'un centre où l'on puisse trier, questionner, dénombrer les gens qui venaient, en particulier d'Europe de l'Est. Il fallait s'assurer qu'ils n'étaient pas animés de mauvaises intentions, il fallait leur faire remplir des papiers pour les formalités de réinstallation. C'était un travail administratif difficile qui, en définitive, ne pouvait se faire que dans des camps. Mais on ne pensait pas qu'ils deviendraient permanents...

I. D. - Ne pourrait-on imaginer la création d'une terre libre, où les réfugiés du monde entier pourraient se retrouver?

S.A. K. - Je ne crois pas. D'abord parce qu'il s'agit de personnes d'origines, de nationalités, de cultures différentes; ensuite, parce qu'eux-mêmes ne voudraient pas de ce genre de solution. Ils préféreraient probablement rentrer chez eux ou alors, éventuellement, s'installer et, s'intégrer ailleurs. Enfin, aucun pays ne céderait ses terres ou n'accorderait une sorte d'extra-territorialité sur des terres nationales pour concrétiser ce projet. Cette perspective est tout à fait utopique. De surcroît, si cela se faisait néanmoins un jour, le résultat serait affreux : ce serait rapidement un univers concentrationnaire, comme certaines des îles situées au large de Hong Kong.

I. D. - Pour quels réfugiés la vie est-elle la plus dure en ce moment?

S.A. K. - Les Palestiniens et tous ceux qui se trouvent dans des camps très exigus et dont le sort dépend entièrement de la bonne volonté des gardiens, de la distribution alimentaire quotidienne. Je pense plus particulièrement aux Boat People, aux Vietnamiens, aux Khmers qui sont en Thaïlande; aujourd'hui, ces gens-là sont sans doute les plus vulnérables. Les Africains, eux, sont très généreux; ils n'ont jamais mis les réfugiés dans des camps. Au contraire, ces réfugiés ont toujours été installés sur des terres, même si les populations sont très pauvres dans les pays d'asile. Ils ont toujours été considérés comme des frères et des soeurs par les Africains qui ont partagé leurs maigres ressources avec eux, en comptant bien sûr sur les gouvernements et la communauté internationale pour les aider à faire davantage.

I. D. - Comment expliquez-vous cette générosité?

S.A. K. - Cette attitude fraternelle est due au fait que les frontières de l'Afrique sont largement artificielles et que les ethnies les chevauchent souvent. Les Africains considèrent donc les réfugiés comme des membres de leur communauté, de leur tribu, de leur famille. Par ailleurs, contrairement à l'Asie, la terre ne manque pas, sur ce continent.

I. D. - Qui seront les réfugiés de la prochaine décennie?

S.A. K. - Il suffit, pour le prévoir, d'observer les régions où se combinent une très forte croissance démographique et une importante détérioration écologique. Je pense que nous assisterons, à l'avenir, à des guerres écologiques : les gens prendront les armes pour défendre une rivière, une forêt, un style de vie. On pourrait bien voir éclater, un jour, une guerre des fleuves pour le Nil, le Tigre, l'Euphrate, l'Indus ou le Gange. Car ces fleuves alimentent tous les pays en contrebas, dans lesquels l'eau devient rare et indispensable pour l'irrigation, les cultures, etc. Dans plusieurs régions du globe, l'eau manque déjà. Il suffira d'une sécheresse pour exacerber le problème.

I. D. - Y a-t-il de bons et de moins bons réfugiés? Certains sont-ils plus motivés, moins assistés que d'autres?

S. A. K. - Chaque être humain est différent. Mais il ne faut jamais voir les réfugiés comme des gens qui sont là à tendre la main, à attendre simplement la charité internationale. Les réfugiés ont besoin, à un moment donné, de béquilles, mais il faut leur apprendre à marcher pour subvenir à leurs propres besoins. La dépendance est une chose que l'on crée de toutes pièces en institutionnalisant, par exemple, la distribution de vivres. On fait ainsi des mendiants. La communauté internationale, en parquant les gens dans des camps et en fermant les yeux sur leur sort, contribue finalement à les rendre dépendants, extrémistes et violents. Je voudrais, à cet égard, vous faire part d'une petite histoire très révélatrice. Dans les années 60, j'ai rendu visite, à de nombreuses reprises, à des Ghanéens qui avaient quitté leur pays pour se réfugier au Togo. Le président Kwane N'Krumah m'en a beaucoup voulu de m'occuper de ces opposants, qu'il qualifiait de terroristes . Je lui ai expliqué le caractère humanitaire de mon action... Quelque temps après, à la suite d'un coup d'État, Kwane N'Krumah s'est trouvé réfugié lui-même en Guinée, chez Sekou Touré qui, très généreusement, l'a nommé co-président de son pays - un geste symbolique qui traduisait son respect pour cet homme déchu. Je suis allé voir le nouveau co-président lors d'une mission à Conakry. Et nous avons évoqué le jour où e je l'avais rencontré, dans son palais, au Ghana. Il m'a dit alors : Voyez à quel point l'Histoire m'a donné une leçon. Aujourd'hui, l'homme qui vous parle est lui-même un réfugié et si je n'avais pas été reçu en Guinée, je n'aurais jamais pu survivre . J'ai trouvé admirable qu'il ait l'humilité de l'admettre.

| Attachment | Size |

|---|---|

| index.jpg | 355.02 KB |

| sadr.jpg | 696.59 KB |

- 6463 reads

Ismaili.NET - Heritage F.I.E.L.D.

Ismaili.NET - Heritage F.I.E.L.D.